Informationen für

Spenderinnen und Spender

Weltweit bedeutende Wiederentdeckung:

Jüdische Synagoge aus dem 13. Jahrhundert in Schwäbisch Gmünd

DOMUS JUDAEORUM

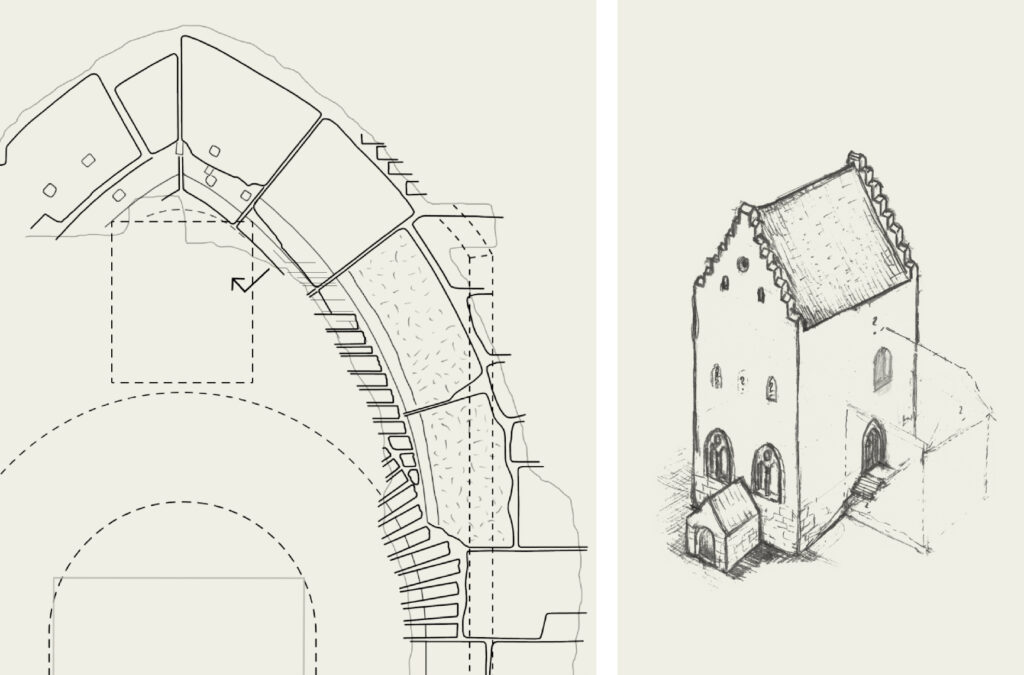

Einzigartig: Vollständig erhaltene, multifunktional genutzte Synagoge abseits der großen Zentren

Die in Schwäbisch Gmünd wiederentdeckte DOMUS JUDAEORUM ist deutschlandweit neben Erfurt das einzige authentisch erhaltene mittelalterliche Synagogengebäude.

Von den Sakralbauten der bedeutenden jüdischen Zentren und UNESCO-Kulturerbestätten Speyer, Worms und Mainz aus dem 11. und 12. Jahrhundert und in Köln und Marburg sind nur noch Reste oder Rekonstruktionen erhalten.

Während Speyer, Worms, Mainz und Erfurt über mehrere Gebäude für spezielle Zwecke (Synagoge für Männer, Synagoge für Frauen, Jeschiwa – Schule für Lernen und Lehren, Tanz und Versammlung) verfügten, geschah in der Imhofstraße in Schwäbisch Gmünd alles unter einem Dach – Gottesdienste, Tanzveranstaltungen, Lehren und Lernen.

Alleinstellende Besonderheit der DOMUS JUDAEORUM in Gmünd ist, dass sie die einzige in Deutschland vom Keller bis zum Dachstuhl von 1288 vollständig erhaltene, multifunktional genutzte Synagoge abseits der großen Zentren ist.

Helfen Sie mit Ihrer Spende, dieses einzigartige Denkmal zu erhalten!

Die seit dem 13. Jahrhundert als jüdische Synagoge genutzte DOMUS JUDAEORUM (lat.: Haus der Juden) in Schwäbisch Gmünd ist in dieser Form und Funktion einzigartig in Deutschland.

Das Haus steht für die menschliche Fähigkeit, jenseits religiöser Überzeugungen zusammenzuleben – und zugleich für die Zerbrechlichkeit einer Gemeinschaft.

Als Stein gewordenes Zeichen für den Zusammenhalt ist es von hoher Bedeutung, dass dieses in Mitteleuropa einzigartige Denkmal erhalten, restauriert und behutsam neu genutzt werden kann.

Bitte unterstützen Sie uns dabei – stärken Sie dieses wichtige Anliegen mit Ihrer Spende!

Richard Arnold, Oberbürgermeister Stadt Schwäbisch Gmünd

Kosten, Finanzierung, Spendenbedarf

Neben Mitteln der Stadt tragen Bund, Land, Deutsche Stiftung Denkmalschutz und Denkmalstiftung BW Fördermitteln für den Bauabschnitt 1 (Statische Sicherung) bei.

Für die Bauabschnitte 2 und 3 (Sanierung, Umbau, Umsetzung Nutzungskonzept) werden weitere Förderanträge bei geeigneten Programmen von Bund und Land gestellt.

Ergänzend sind jedoch auch weltweit Drittmittel und Spenden gefragt.

Baukosten

gesamt ca. 7 Mio Euro

Finanzierung

gesicherte Eigen- und Fördermittel

Bauabschnitt 1

ca. 2,1 Mio Euro

Förder- und Spendenbedarf

gesamt ca. 4,9 Mio Euro

Stand 03/2025

Ihre Spende fördert:

- Erhalt und Restaurierung eines im mitteleuropäischen Raum einzigartigen Denkmals jüdisch-christlicher Stadtkultur im Mittelalter

- Schaffung eines Begegnungsortes im Zeichen eines selbstverständlichen Miteinanders in religiöser und kultureller Vielfalt

- Sanierung durch den für seine Revitalisierungen historischer Bausubstanz mehrfach ausgezeichneten Südtiroler Architekten Werner Tscholl

- Nutzung für alle Generationen lokaler, überregionaler und internationaler Bildungsinteressenten

»Im Laufe der durch die Stiftung Heiligenbruck finanzierten Untersuchungen zeigte sich, dass es sich bei dem Gebäude um die Jahrhunderte lang vergessene, mittelalterliche Synagoge mit Dachwerk von 1288 handelt.«

Robert Dinser

Stiftung Heiligenbruck

Altes bleibt alt, Neues wird neu – Architekt Werner Tscholl revitalisiert die DOMUS JUDAEORUM

Der durch seine spektakuläre Zusammenarbeit mit Reinhold Messner (Museum Schloss Sigmundskron, Bozen) international bekannt gewordene Architekt Werner Tscholl plant die DOMUS JUDAEORUM-Sanierung.

Tscholls respektvoller Umgang mit historischen Bauten und gewachsenen Umgebungen führte zur Auszeichnung »Premio Architetto Italiano« des Jahres 2016. In der Begründung hieß es, er habe in seinen »Revitalisierungen« eine stilprägende Architektursprache entwickelt, »die die Kultur und die Geschichte der jeweiligen Orte hervorhebt«.

Entsprechend soll die im Mittelalter an der höchsten Stelle der historischen Stauferstadt gebaute DOMUS JUDAEORUM in der Gmünder Imhofstraße 9 restauriert werden, ohne sie wesentlich in ihrer Substanz anzutasten.

»Klar ist schon jetzt die ganz besondere Stellung der DOMUS JUDAEORUM im gesamten mitteleuropäischen Raum.«

Werner Tscholl

Planender Architekt Revitalisierung

DOMUS JUDAEORUM

Bauabschnitt 1:

Stabilisierung des Bestandsgebäudes

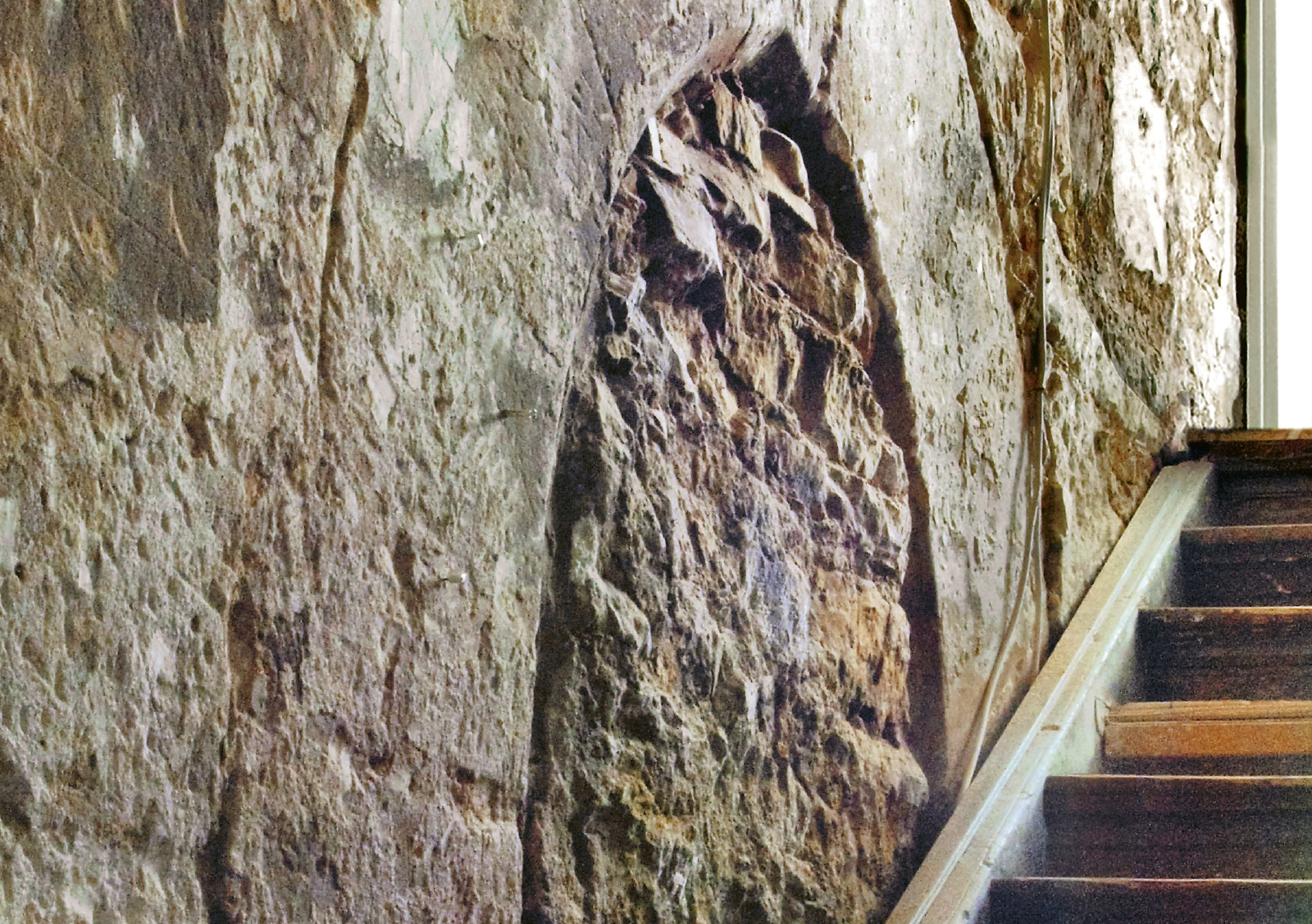

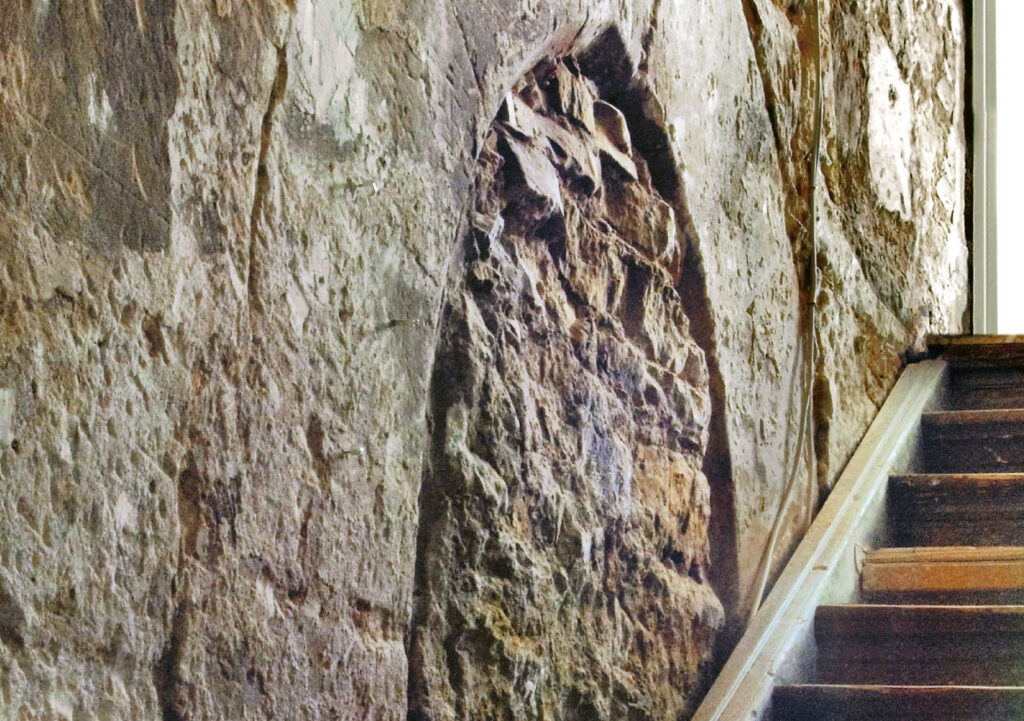

Durch die im Lauf der Jahrhunderte getätigten Umbauten (unter anderem die Abwalmung des Daches, Einbau neuer Decken in unterschiedlichen Höhenlagen, Einbau Treppenhaus, Einbau von Wohnungen mit Trennwänden) verlagerte sich die Lastabtragung ins Gebäudeinnere des Hauses. Dadurch sind die Decken überlastet, das Mauerwerk der Umfassungswände muss Zugkräfte aufnehmen, für die es nicht geeignet ist, und bricht auf. Insofern müssen in einem ersten Bauabschnitt die Umfassungswände gestärkt, die Decken ertüchtigt und das Dach stabilisiert werden.

Baubegleitend werden jahrhundertealte Putz- und Malschichten und die verschiedenen Fassungs-Befunde restauratorisch konserviert und gesichert.

Werner Tscholl

- Geboren 1955 in Latsch, Südtirol

- Architekturstudium in Florenz

- Neubauten und Revitalisierungen im privaten und öffentlichen Bereich (z. B. Schloss Sigmundskron – Messner Mountain Museum für Reinhold Messner)

- Mehrmalige Teilnahme Architekturbiennale Venedig

- Nationale und internationale Ausstellungen, Auszeichnungen und Publikationen

- Lebt und arbeitet in Morter, Vinschgau

Bauabschnitt 2 und 3:

Revitalisierung nach den Plänen von Werner Tscholl

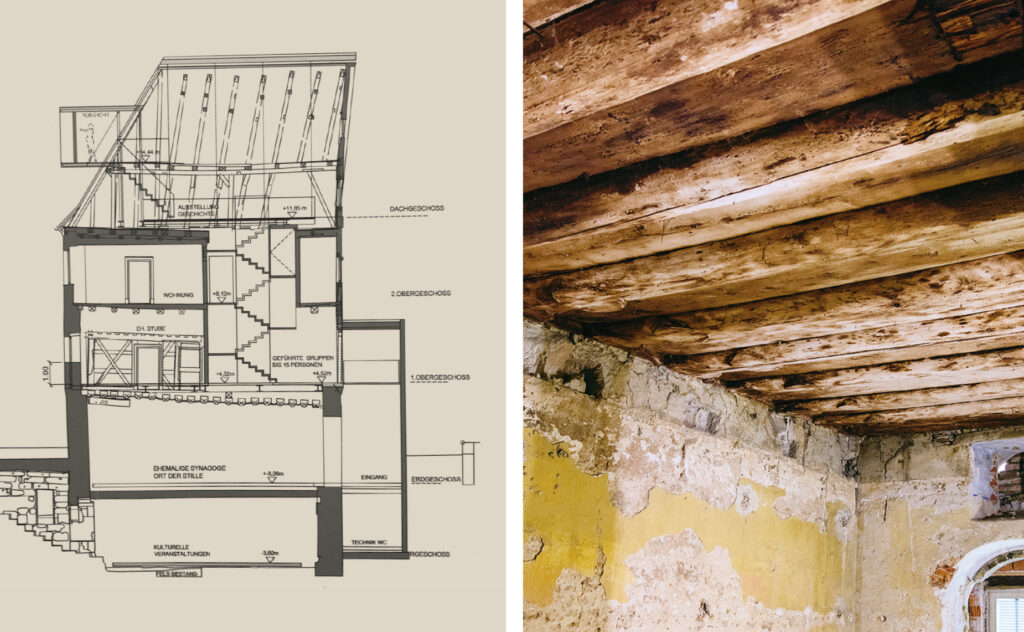

Die Planung Werner Tscholls sieht vor, die notwendigen Erschließungen und An- und Einbauten mit den die Bausubstanz kontrastierenden Materialien Stahl und Glas zu realisieren.

Die Eingriffe erfolgen konsequent additiv, mit Respekt vor dem Bestand und sind zu einem späteren Zeitpunkt eindeutig der Umbauphase im 21. Jahrhundert zuordenbar. Der Bestand, wie er sich zum jetzigen Zeitpunkt darstellt, bleibt erhalten.

Mit der Architektur von Werner Tscholl erhält die DOMUS JUDAEORUM ihre monumentale Anmutung zurück.

Projektplan Sanierung und Revitalisierung

2016

Stiftung Heiligenbruck übernimmt von Robert Dinser das Gebäude und stellt den Bauantrag in Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt

2017

Baugenehmigung, Werkplanung, Beantragung Fördermittel

2018

Erwerb durch die Stadt Schwäbisch Gmünd

2019

Ergänzung der statischen Notsicherung

2024 Bauabschnitt 1A:

Statische Sicherung Umfassungswände

2025/2026 Bauabschnitt 1B:

Statische Ertüchtigung Decken und Dach

2026 Bauabschnitt 2:

Neubau Erschließungsgebäude, Umsetzung Nutzungskonzept

2027 Bauabschnitt 3:

Ausbau Bestandsgebäude, Umsetzung Nutzungskonzept

Modernes und zukunftsweisendes Nutzungskonzept

Neben einer Dauerausstellung zur vormodernen jüdischen Geschichte der Region Ostalb sind in Kooperation mit dem Jüdischen Bildungszentrum Württemberg Nutzungen vorgesehen wie z. B. Wechselausstellungen und Veranstaltungen zu den Themen Judentum, Interkulturalität und interreligiöser Dialog.

Nutzungskonzept

Gewölbekeller:

kulturelle Veranstaltungen (Platz für bis zu 30 Personen)

Erdgeschoss:

Ort der Begegnung

(Platz für bis zu 50 Personen)

1. Obergeschoss:

Raum für wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten und

Ausstellungen

2. Obergeschoss:

Begegnungs- und Arbeitsräume Jüdisches Bildungszentrum Württemberg

Dachgeschoss:

Dauerausstellung Jüdische Geschichte ab dem Mittelalter (Raum für bis zu 15 Besucher)

Geschichte des jüdisch-christlichen Miteinanders in Schwäbisch Gmünd

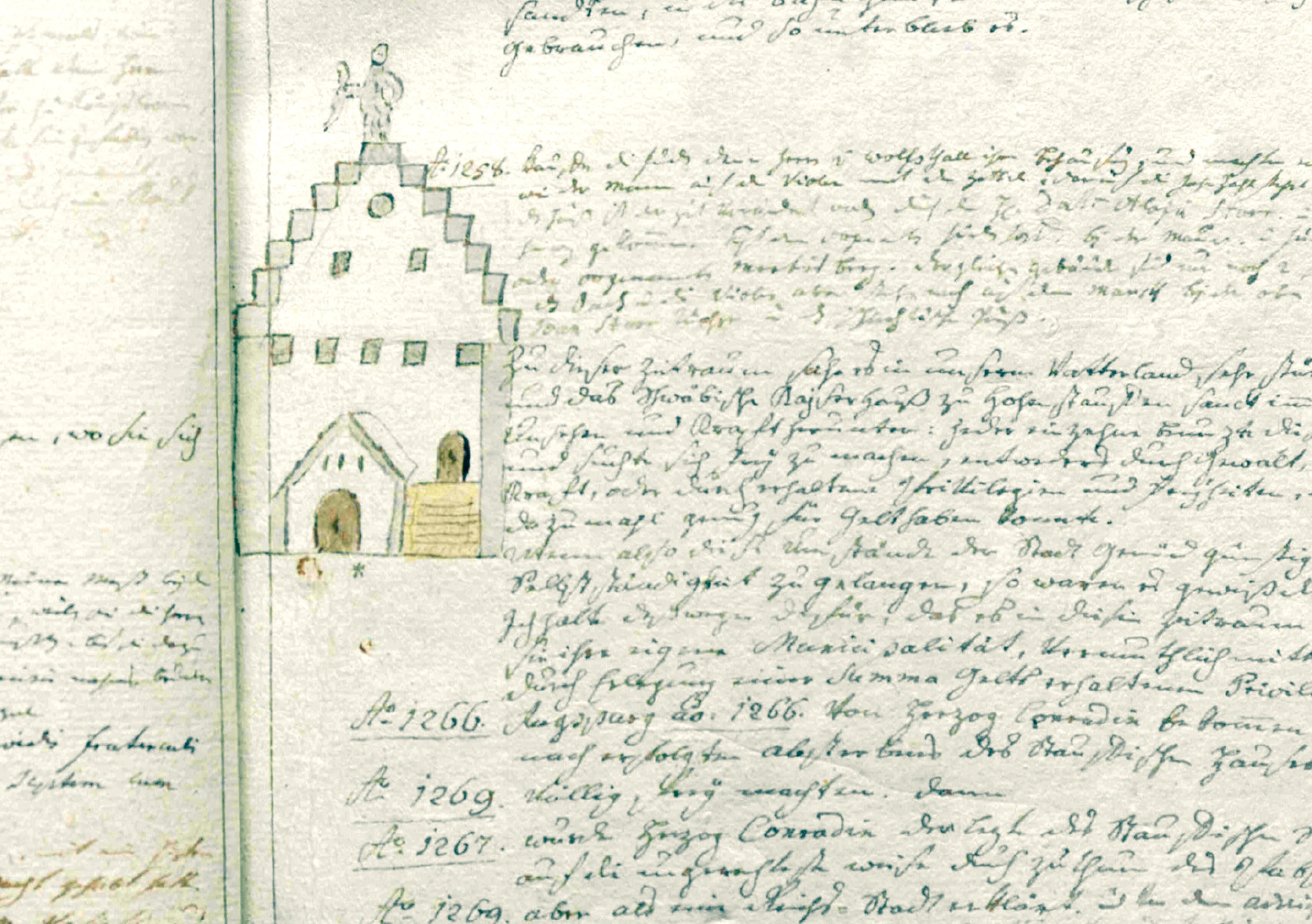

Um 1200 siedelten die staufischen Stadtherren in Gmünd wie auch in anderen Städten gezielt jüdische Kaufleute und Geldverleiher an, um die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.

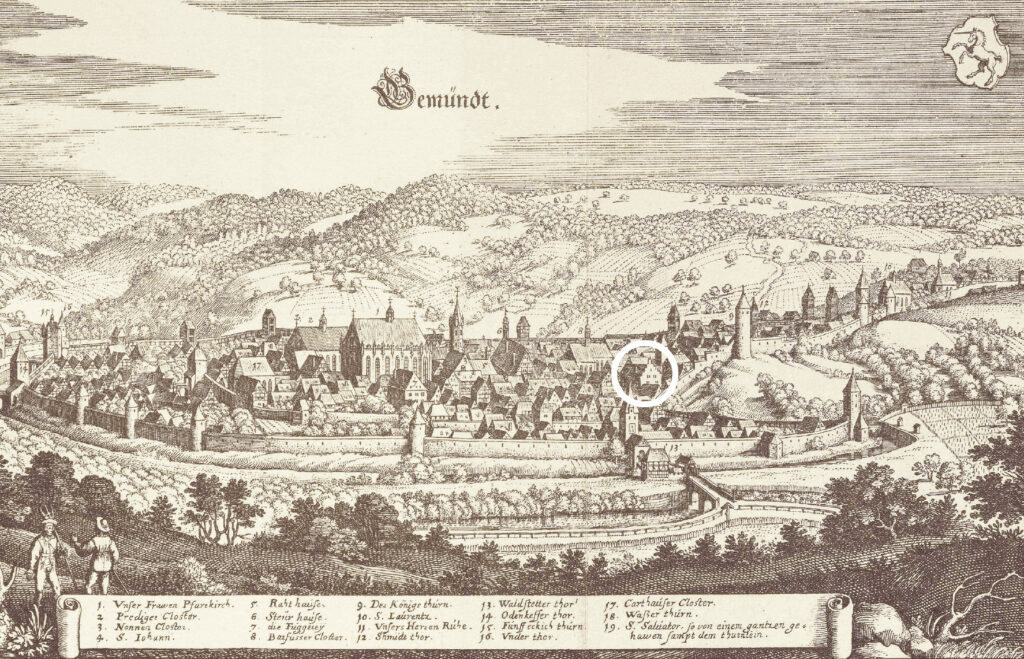

Gmünd erlaubt den Bau der jüdischen Synagoge – der jetzt wiederentdeckten DOMUS JUDAEORUM – auf einem ihrer besten Grundstücke: am höchstgelegenen Punkt innerhalb des ummauerten Stadtkerns, direkt an der Stadtmauer.

Das 23 Meter hohe Steinhaus erzählt eine uns heute faszinierende Geschichte der Interkulturalität und einer funktionierenden jüdisch-christlichen Stadtkultur.

Um 1200

Errichtung eines Steinhauses am südöstlichen Rand der Stauferstadt

1241

Erste Erwähnung der Juden in Gmünd lässt auf eine größere Gemeinde schließen

1288

Errichtung Dachstuhl des auch als Synagoge genutzten Gebäudes

1501

Endgültige Vertreibung der Juden aus Schwäbisch Gmünd

2014

Nach 500 Jahren Nutzung als Wohnhaus: Wiederentdeckung der mittelalterlichen Funktion als Gemeindehaus der Juden

2018

Erwerb durch die Stadt Schwäbisch Gmünd

2027

Geplante Eröffnung als

Museum und Begegnungsort

Häufig gestellte Fragen

Was bewirkt meine Spende?

Die DOMUS JUDAEORUM steht für eine der weltweit wenigen erhaltenen Referenzen jüdisch-christlicher Stadtkultur im Mittelalter und hat insofern eine einzigartige Bedeutung weit über Schwäbisch Gmünd hinaus.

Spenden helfen, die durch die Beiträge der Stadt, verschiedener Stiftungen, aus Mitteln des Landes und des Bundes nicht ausreichend gedeckten Kosten für die Sanierung und Restaurierung des Gebäudes aufzubringen und so einen attraktiven, touristischen Anziehungspunkt Gmünds und Nutzungsangebote für die Öffentlichkeit zu ermöglichen. Anhand des einzigartigen Beispiels der DOMUS JUDAEORUM kann gezeigt werden, wie eine vielfältige Stadtgesellschaft funktioniert hat und was sie gefährdet.

Wieso finanziert die Stadt die Sanierung nicht komplett?

Der Bedarf, der wegen des Alters des Gebäudes dringlich gedeckt werden muss, übersteigt vor allem auch wegen der Kurzfristigkeit die Möglichkeiten des städtischen Haushalts. Die Stadt setzt deshalb auf den Gemeinsinn, die Großzügigkeit der Bürgerinnen und Bürger und eine internationale Identifikation mit dem weltweit bedeutsamen Projekt.

Weshalb ist die Sanierung so aufwändig?

Die restauratorischen und technischen Herausforderungen, die das vielfach umgebaute und in den vergangenen Jahren lange leerstehende, rund 800 Jahre alte Gebäude stellt, können nur Schritt für Schritt und von ausgewiesenen Spezialisten bewältigt werden.

Warum hat es von der Entdeckung bis zum Sanierungsbeginn des Gebäudes so lange gedauert?

Das 2014 ursprünglich als Wohnbau-Vorhaben im denkmalgeschützten Rahmen geplante Projekt entpuppte sich über eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen mehr und mehr als eine historische Entdeckung, deren Bedeutung sich in einem europaweiten, ja weltweiten Zusammenhang erschließt. Dieser Prozess brauchte und braucht seine Zeit.

Wissenschaftlicher Beirat

Sandra Bosch M.A.

Untere Denkmalschutzbehörde

Stadt Schwäbisch Gmünd

Prof. Dr. Michael Goer

Landeskonservator a.D.

Baden-Württemberg

Prof. Dr. Johannes Heil

Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg

Dr. Gabriele Holthuis

Kunst- und Kulturhistorikerin

Dr. Niklas Konzen

Leiter Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd

Dipl. Ing. Markus Numberger

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz, Esslingen

PD Dr.-Ing. Simon Paulus

Institut für Architekturgeschichte

Universität Stuttgart

Prof. Dr. Maria Magdalena Rückert

Landesarchiv BW,

Staatsarchiv Ludwigsburg

Dr. David Schnur

Stellvertretender Leiter

des Saarländischen Landesarchivs

Cornelia Stegmaier

Restauratorin

Dr. Maria Stürzebecher

Kuratorin Alte Synagoge Erfurt

»Die DOMUS JUDAEORUM gibt uns eines der weltweit ganz wenigen erhaltenen Zeugnisse einer mittelalterlichen jüdisch-christlichen Stadtgemeinschaft.«

Simon Paulus

Institut für Architekturgeschichte

Universität Stuttgart

Spendenkonto und Kontakt

DOMUS JUDAEORUM e.V.

Spendenkonto Kreissparkasse Ostalb

IBAN DE80 6145 0050 1001 4290 67

BIC OASPDE6AXXX

Spendenquittung

Gerne erhalten Sie eine Spendenquittung.

Bitte vermerken Sie Ihre Adresse auf dem Überweisungsträger.

Kontakt

Christian Baron

Erster Bürgermeister

Stadt Schwäbisch Gmünd

Marktplatz 37

73525 Schwäbisch Gmünd